kumina

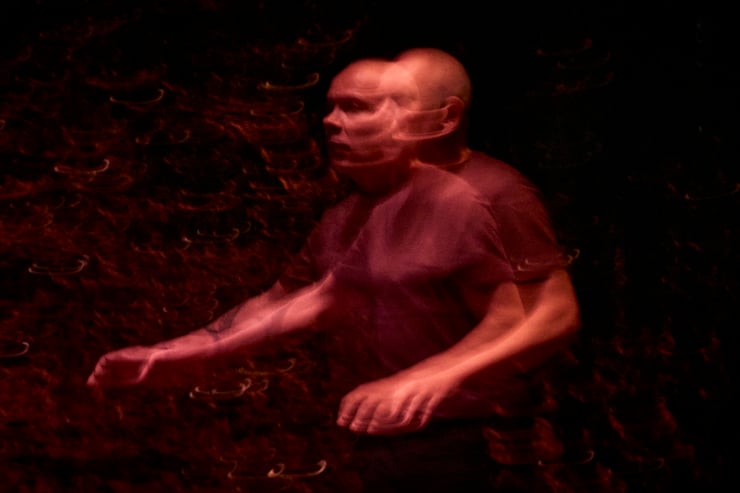

©Christophe Raynaud de Lage

Conception et interprétation Victor de Oliveira

Collaboration artistique Céline Langlois

Scénographie Margaux Nessi

Création lumière Diane Guerin

Création musicale Ailton José Matavela

Surtitres Katharina Bader

Régie générale et régie plateau Camille Faure

Production En Votre Compagnie, Paris

Coproduction Teatro do Bairro Alto – Lisbonne, Scène nationale d’Évry, Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, de la Région Île-de-France, de l'Institut français, de la Scène de recherche - ENS Paris-Saclay, du Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec, de la Colline - Théâtre national

Pour la photo : ©Victor de Oliveira

Le projet

L’été dernier, nous avons créé Les sables de l’empereur, avec une équipe mozambicaine, portugaise et française. Nous avons continué, en nous appuyant sur la langue de cet immense écrivain africain, à creuser davantage ces liens Nord/Sud, à interroger davantage ce qui nous lie, notre histoire commune.

Aujourd’hui, en regardant le parcours commencé avec Incêndios, et continué avec Limbo et Les sables de l’empereur, j’ai l’impression de continuer à interroger, de continuer sans cesse à essayer de comprendre pourquoi ces rapports sont toujours aussi difficiles, toujours aussi complexes. Et en cela, une fois encore, Kumina arrive comme une évidence. Ainsi comme Les sables de l’empereur sont apparus comme une évidence après Limbo.

Le sillon que je creuse est le même. La forme est à chaque fois très différente, mais le fond, l’essence, est la même. À chaque fois, j’ai eu la chance d’avoir réussi à travailler avec des partenaires de mes trois pays, comme si, pour bien avancer, j’avais besoin de sentir que mes trois socles avancent avec moi.

À chaque fois, j’ai eu besoin de jongler avec les langues. D’ajouter un peu de changane (une des langues mozambicaines), dans le texte de Wajdi Mouawad. De traduire mon texte, Limbo, du portugais vers le français et du français vers le portugais, sans savoir à la fin ce qui est venu d’abord dans une langue ou dans l’autre. De décider que sur Les sables de l’empereur, les acteurs jouent dans les langues des personnages, en changane, presque entièrement. Pour la première fois, un texte de Mia Couto a été traduit et joué en changane. Et le changane a été entendu sur les plateaux des deux plus grandes institutions théâtrales au Portugal. Pour la première fois.

Cela peut paraître peu de chose, mais pour les Mozambicains, cela est énorme. Et j’ai l’impression ainsi de continuer à creuser le sillon vers cette décolonisation dont parle si bien l’historien Achille Mbembe.

En arrivant à Kumina, nous faisons le lien non seulement entre l’Afrique et l’Europe, mais aussi avec l’Amérique, ce continent dont l’histoire est intimement liée à l’Afrique. L’Amérique dont je parle beaucoup dans Limbo et qui a bercé mon enfance et mon adolescence.

Alors, que Kumina poursuive, en quelque sorte, cette trilogie Nord/Sud, me semble la suite logique. Que l’anglais et le français viennent poursuivre le chemin tracé par les langues mozambicaines et portugaises, me semble juste. Que ma parole intime, liée à la langue poétique de Brathwaite ou de Pessoa, vienne se coller à la langue poétique et lyrique de Mia Couto, est pour moi la continuation des mêmes évocations, du même chant.

Brathwaite mélange une poétique qui fait se lier des fils postcoloniaux historiques et une enquête personnelle, une démarche intime. J’ai l’impression d’avoir, d’une certaine façon, commencé à le faire en créant Limbo et de le continuer en travaillant sur Kumina. Tout se retrouve, tout va dans le même sens, tout fusionne, se lie, se rajoute, encore et encore.

Victor de Oliveira

la presse en parle

"Expérience envoûtante que ce voyage au cœur d'une âme exilée, d'une mémoire peuplée de fantômes, d'un esprit nourri de deuils. Né au Mozambique en 1971, le grand acteur et metteur en scène Victor de Oliveira raconte une enfance ballottée par la guerre civile qui suivit l'indépendance de son pays. Déracinement, violence, solitude : les souvenirs intimes du comédien se conjuguent vite à ceux de tous les migrants africains qui ont dû fuir leur terre au risque d'en mourir. Il les fait renaître du néant de leur tombeau en restant quasi immobile, devant ce mur frontière simplement sculpté de couvertures de survie dorées. Sont juste invoqués les poètes (Virgile, Dante, Pessoa, Brathwaite) au fil d'un récit psalmodié d'une voix hypnotisante (qui n'aurait pas déplu au défunt metteur en scène Claude Régy). Alors, du personnel surgit magiquement la grande histoire du monde et des hommes." Télérama TTT

"Un acte de théâtre plein de dignité qui demande à tous ouvrir les yeux." Hotello

"Intense ambiance de ce spectacle en forme de traversée que l'on épie plus qu'on ne voit, que l'on partage comme un secret." Mediapart

"Sa rencontre avec d'autres destins, semblables au sien, le remet en mouvement et lui fait retrouver une sensibilité en jachère pour enfin donner libre cours à ses larmes ravalées depuis tant d'années." Arts-Chipels

Calendrier

Du 13 au 17 janvier 2026 au TQI - CDN du Val-de-Marne

Du 26 au 29 mars 2026 au Teatro do Bairro Alto (Lisbonne, Portugal)